|

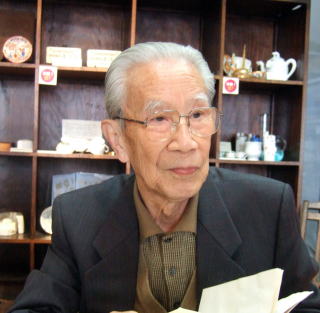

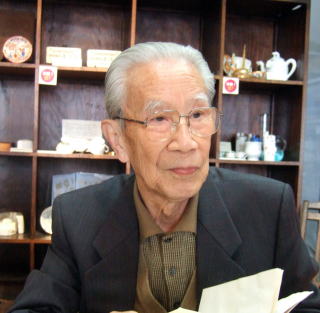

今回登場していただく水野益治さんは大正15年(1926)1月14日生まれ。父である水野鑅次氏が創業した「株式会社ユーナイテッド・チャイナ・アンド・グラス・カンパニー・ジャパン(U.C.G.C.)の常務取締役として活躍された方です。当時の様子やご自身の苦労話などを語っていただきました。

|

●U.C.G.C.を創業した父、水野鑅次

―――・ ・・U.C.G.C.に転職

私は大正15年、名古屋市東区、この陶磁器会館の近くに生まれました。名古屋工業大学の電気科を卒業して、技師として昭和20年に名電社に就職しました。理工系の人間でしたから、その頃は貿易のことなどはまったくわからなかったですね。父が「株式会社ユーナイテッド・チャイナ・アンド・グラス・カンパニー・ジャパン」(以下U・C・G・C)を創設したのは、昭和24年。父から「見通しがついたから戻ってこい」と言われまして、名電舎を辞めてU・C・G・Cに入社することになったのです。

―――・・・父のエピソード

父は愛知一中を一番で卒業し、高校は神戸高商へ進学することになっていましたが、生家が火事にあいまして一家が無一文で焼け出されたんですね。それで進学をあきらめ、磁器業界の老舗、田代商店に入ったと聞いています。オーストラリア市場の開拓に力を注ぎ、昭和10年に田代商店の取締役に就任しましたが、縁故者以外で重役になったのは父が初めてだったそうです。重役になる以上、株式を持たなければなりませんが父には資金がない。田代商店で金を貸すという申し出があったそうですが、それを断り毎月の給料から少しずつ払い込み、満額になった時に取締役就任になったそうです。これは、父の真面目な性格がよくわかるエピソードだと思います。

―――・ ・・ストラロフ氏から見込まれて

その後、父は太平洋戦争に伴う貿易中断のために同社を退社。戦時中は、深田工業株式会社を設立し、手押しポンプの製造で食いつないでいましたが、戦後になって伴野物産名古屋店で陶磁器の仕事を再開し、業績を上げていたそうです。その頃だったと思いますね。当時のアメリカU.C.G.C.副社長のソロモン・A・ストラロフ氏から、日本総仕入代理店の設置を頼まれたのは。父は、ストラロフ氏が無名のバイヤー時代に、日本の陶磁器仕入れのことがわかるよう、案内して回ったという経緯があり、氏は父を全面的に信頼していたようです。

―――・ ・・日本にU.C.G.C.代理店が誕生

こうして父は日本における昭和22年にU.C.G.C.の代理店として「株式会社ユーナイテッド・チャイナ・アンド・グラス・カンパニー・ジャパン」を設立。アメリカ向けの陶磁器輸出の先駆者として、大きな役割を担うようになりました。私が会社に入った時は、社員はまだ12〜3人でしたね。入社してすぐメーカーである名古屋製陶所へ派遣され、その後名古屋商会で絵付けを、瀬戸の山サ製陶でノベルティの技術の勉強をしました。いろんな工程をまず学んで修行したわけです。実際に自分でロクロを回したり、鋳込みをやったり・・・。とにかく、私は電気の技術者でしたから、その時は「碗皿」と言われてもわからなかったですね。

●アイボリーチャイナが大ヒット

―――・ ・・1年の半分くらいバイヤーが来日

その後、会社に戻って事務を任されましたが、会社の書類はすべて英文。英語は少しだけできる程度だったので困りましたね。時にはアメリカから来日するアメリカU.C.G.C.の社長であるストラロフ氏を案内するなど、必要に迫られ少しづつ英語を覚えていきました。ストラロフ氏は、毎年春は2〜4月にクリスマス用カタログのために奥さんと来日。また7〜10月にも買付に訪れ、名古屋観光ホテルに滞在。こんなにバイヤーが来る会社は他にないと思うくらい、仕事熱心でしたね。満足できるものを作るため、デザインを変更することもよくありました。時には志摩観光ホテルに観光などにも行きましたが、その時は私も通訳でついて行ったという思い出があります。その後、私はアメリカのバイヤーのところへ行き、アメリカU.C.G.C.の各支店を回りました。ニューヨーク、ダラス、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴなど、ほとんど全部の都市を訪れましたね。

|

| 『名古屋陶業の百年』1987年、(財)名古屋陶磁器会館発行)より |

―――・・・父が総理大臣賞を受賞

U.C.G.C.では、ディナー食器をはじめ瀬戸のノベルティ製品、上越のガラス、静岡のサラダボールなどの木製品、大阪のガラス食器と、幅広い商品を扱っていました。途中から中国でのニーズも高まってきて、台湾に支店を作って社員を3名派遣するなど市場は拡大。韓国へも支店を出していましたね。さらにカナダ、中南米、ヨーロッパ、南アまで進出していたU.C.G.C.の月商は、陶磁器専用輸出商社として毎年トップクラスの実績を誇っていました。そのため、政府は輸出増進に寄与した功労者として昭和40年、ストラロフ氏に勲四等旭日小綬賞を贈与。昭和44年には、父に総理大臣賞が贈られました。

|

| 『名古屋陶業の百年』1987年、(財)名古屋陶磁器会館発行)より |

―――・・・幻のアイボリーチャイナ

ディナー食器、は名古屋製陶所に発注することが一番多かったですね。そこで「アイボリーチャイナ」を作っていました。これはボディがアイボリー色の陶器で、白より人気があったんです。名古屋製陶所の堀口さんが開発したんですが、色を揃えるのがすごく難しかったため、苦労してましたね。色が薄かったり、濃くなったりするので製品化するまでが、大変でした。しかし、他では作れないためU.C.G.C.の独占になり、輸出製品の大半を占めていたと思います。絵柄もいろいろありましたよ。こちらから絵柄を提案するんですが、これも堀口さんが考えて、上品でいい絵柄がたくさんありました。

|

名古屋製陶所のクリーム素地を手にするストラロフ(右)。その左から岡崎義雄(U.C.G.C)

、堀口信造(名古屋製陶所)、寺沢増太郎(名古屋製陶所)。

『名古屋陶業の百年』1987年、(財)名古屋陶磁器会館発行)より |

―――・ ・・

納期が遅れて叱られたことも

苦労したのは、名古屋製陶所の「アイボリーチャイナ」がよ く売れるため、バイヤーからの請求が来ても作るのが間に合わなかったことですね。いい商品がなかなか作れないこともあり、いつも対応に追われていました。向こうは国際電話か電報で「早く!」と打ってきます。それで返事を書いた原稿を夕方、郵便局に持って行くんですが、納期が遅れ、いつも叱られてました。また、商品が悪いと叱られることもしょっちゅうでしたね。他のメーカーもそれぞれ特徴がありましたよ。洋陶器は、比良陶器や鳴海製陶、愛知製陶。ノベルティは、瀬戸の山国製陶、TK、丸山など。安い食器は、多治見の笠原や四日市の万古で作ってましたね。

●赤塚駅近くにあったU.C.G.C.

―――・ ・・陶器入りの木箱を馬車で運ぶ

U.C.G.C.の会社は市電の赤塚駅の近くの前野町に、5〜600坪の敷地を持っていました。昭和25年頃は、まだ瀬戸から大きい木箱に商品を入れて馬車で会社の倉庫まで来てましたね。商品は倉庫で検品した後、うちのトラックで名古屋港へ運んでいました。検品は10箱のうち1箱検品して判断。けっこう悪い商品も混じっていましたね。また、包むのが難しい人形などのノベルティは、こちらからメーカーへ行って検品していました。この頃は、検査員も日本陶磁器検査協会もなかった時代。その後、協会などができましたが・・・。当時の前ノ町は長屋が並んでいたんですよ。転写貼りを行う家が多かったことを思い出します。

―――・・・株式会社オリオンを設立

父が亡くなったのは、昭和44年。総理大臣賞を受賞した後でしたね。U.C.G.C.設立当初からの同志だった専務の瓜生修一さんが後を継ぎ、社長に就任しました。U.C.G.C.はもともと合資会社組織でしたが、株式会社に組織変更するため、この年、「U.C.G.C.」から「株式会社オリオン」に名前が変わったんです。しかし、U.C.G.C.と株式会社オリオンは平成5年頃でしょうか、アメリカが中国から買付するようになって、時代の流れと共に残念ながら閉鎖してしまいました。私は、U.C.G.C.の取締役として65歳まで、約40年務めることができて幸せだと思っています。

|

|